Ein komplexes Geschehen

Schlechte Durchblutung, schlechte Heilung

Wunden werden als „chronisch" bezeichnet, wenn sie innerhalb von vier bis zwölf Wochen nach der Wundentstehung unter fachgerechter Therapie keine Tendenz zur Heilung zeigen.

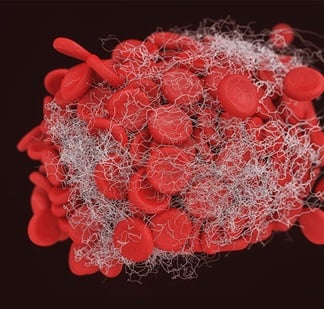

Die normale Wundheilung läuft dabei immer ähnlich ab: Unmittelbar nach der Verletzung erfolgt die Blutstillung. Dann werden in der sog. Reinigungsphase geschädigtes Gewebe und Bakterien durch körpereigene Blut- und Abwehrzellen eliminiert. Ist die Wunde sauber, kann durch Bindegewebszellen Ersatzgewebe, das sog. Granulationsgewebe, aufgebaut werden.

Dementsprechend wird diese Wundheilungsphase kurz als Granulationsphase bezeichnet. Die abschließende Überhäutung der Wunde durch Epithelzellen – das sind Zellen der obersten Hautschicht – findet in der sog. Epithelisierungsphase statt.

Alle diese Phasen können aber nur normal und ordnungsgemäß ablaufen, wenn die Wunde gut durchblutet ist. Denn nur dann gelangen alle für die Heilung notwendigen Blut-, Abwehr- und Gewebezellen sowie Nährstoffe und Sauerstoff in das Wundgebiet. Ist keine ausreichende Durchblutung gegeben, laufen die Wunden Gefahr, chronisch zu werden.

Die Entstehung chronischer Wunden und deren Heilung ist kein rein lokal ablaufender Prozess, sondern betrifft immer den gesamten Menschen. Daher gibt es einige Faktoren, die die Wundheilung – besonders mit zunehmendem Lebensalter – stören können:

Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten

Auch wenn chronische Wunden verschiedene Ursachen haben können, sind die krankhaften Vorgänge bei allen Ulcus-Formen ziemlich ähnlich: Die Durchblutungsstörungen mit Nährstoff- und Sauerstoffmangel nehmen im betroffenen Hautgebiet immer mehr zu, bis sie schließlich so groß geworden sind, dass Gewebezellen absterben. Es bilden sich Nekrosen, das sind abgestorbene Gewebeareale, die durch ihre schwarze und ledrige Beschaffenheit auffallen.

Die Reparationsleistung der an der Wundheilung beteiligten Zellen muss also in einem extrem schlecht durchbluteten Gebiet stattfinden, was eine normale Wundheilung von Anfang an unmöglich macht. Die Gewebezerstörung hält an und wird durch giftige Zerfallsprodukte von Gewebe und Bakterien zusätzlich verstärkt. Darüber hinaus stellen Minderdurchblutung und Nekrosen bedeutende Risikofaktoren für das Entstehen einer Wundinfektion dar. Somit entsteht ein richtiger Teufelskreis und die körpereigene Zellabwehr ist nicht mehr in der Lage, die Wunde aus eigener Kraft zu reinigen und abgestorbenes Gewebe und Keime zu eliminieren.

Trotz aller Widrigkeiten können chronische Wunden aber heilen! Dazu sind allerdings zwei voneinander abhängige Maßnahmen unabdingbar:

Die wichtigsten chronischen Wundarten

Der Begriff „Ulcus" (Mehrzahl: Ulcera, auch Ulkus und Ulzera geschrieben) beschreibt eine geschwürartige Wunde.

Die wohl am häufigsten anzutreffenden chronischen Ulcera sind venöse, arterielle und diabetische Ulcera sowie ein Dekubitus. Mögliche Mischformen der Ulcera sind hier nicht berücksichtigt.

Allen Ulcera ist gemeinsam, dass die Wunde erst abheilen kann, wenn die zugrundliegenden Erkrankungen behandelt werden.

Sie entstehen durch Plaque-Ablagerungen in den Blutgefäßen, die zur zunehmenden Verengung der arteriellen Blutbahnen führen, bis diese schließlich komplett verschlossen sind (auch als „Schaufensterkrankheit“ bekannt). Der Verschluss ereignet sich bevorzugt im Ober-und Unterschenkelbereich. Es entwickeln sich Nekrosen (= abgestorbenes Gewebe) – meist zuerst im Zehen- und Vorfußbereich, die durch eine hohe Infektionsgefährdung schnell bedrohliche Formen annehmen können.

Therapeutisch kann eine Entfernung des Verschlusses durch gefäßchirurgische sowie medikamentöse Verfahren versucht werden. Risikofaktoren wie ein hoher Bluthochdruck, Rauchen und Alkoholkonsum sollten gemieden werden.

Diabetische Ulcera werden in zwei Unterarten unterschieden: das angiopathische Ulkus und das neuropathische Ulcus.

Das angiopathische Ulkus ist dem Wesen nach ein arterielles Ulkus und wird wie dieses behandelt. Zusätzlich sollte eine möglichst gute Blutzuckereinstellung angestrebt werden.

Das neuropathische Ulcus ist die Folge von Nervenschädigungen durch zunehmende Verzuckerung der Nervenzellen. Die Schädigung führt zu Funktionsverlusten der Fußmuskeln und Fehlbelastungen bei Bewegungsabläufen, wodurch leicht Druckschädigungen entstehen. Häufig ist davon die Fußsohle im Bereich der Metatarsalköpfchen betroffen, weil hier beim Gehen hoher Druck entsteht. Folgerichtig besteht die Basismaßnahme in der Druckentlastung dieser Stelle durch Gehhilfen, einen Rollstuhl, Spezialschuhe oder Bettruhe sowie in der späteren Vermeidung von Druckeinwirkungen, z. B. durch richtiges Schuhwerk. Zudem sollte der Blutzucker normalisiert werden.

Von Ernährung bis Druckentlastung

Wir verwenden zur Einbindung unserer YouTube-Videos den sog. erweiterten Datenschutzmodus. Hierbei wird das Setzen von YouTube-Cookies auf Ihrem Gerät zunächst blockiert, wenn Sie unsere Website besuchen. Erst beim Anklicken des Vorschaubildes wird das Video geladen. Dies wird dadurch ermöglicht, dass Sie technisch auf die YouTube-Website weitergeleitet werden. Ab diesem Zeitpunkt haben wir aber keine Kontrolle mehr darüber, welche Daten an YouTube gesendet werden und welche Cookies oder andere Mittel zum Nutzer-Tracking oder zur Analyse des Nutzerverhaltens von YouTube einsetzt werden. Nähere Informationen zur Cookie-Verwendung durch YouTube finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google und der Cookie-Policy von Google. Das einmal gesetzte YouTube-Cookie können Sie jederzeit in Ihrem Browser löschen. Weitere Informationen zur Löschung von Cookies finden Sie unter anderem auf der Webseite Ihres Browser-Anbieters.

Von Desinfektion bis Kompressionsverband

Wir verwenden zur Einbindung unserer YouTube-Videos den sog. erweiterten Datenschutzmodus. Hierbei wird das Setzen von YouTube-Cookies auf Ihrem Gerät zunächst blockiert, wenn Sie unsere Website besuchen. Erst beim Anklicken des Vorschaubildes wird das Video geladen. Dies wird dadurch ermöglicht, dass Sie technisch auf die YouTube-Website weitergeleitet werden. Ab diesem Zeitpunkt haben wir aber keine Kontrolle mehr darüber, welche Daten an YouTube gesendet werden und welche Cookies oder andere Mittel zum Nutzer-Tracking oder zur Analyse des Nutzerverhaltens von YouTube einsetzt werden. Nähere Informationen zur Cookie-Verwendung durch YouTube finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google und der Cookie-Policy von Google. Das einmal gesetzte YouTube-Cookie können Sie jederzeit in Ihrem Browser löschen. Weitere Informationen zur Löschung von Cookies finden Sie unter anderem auf der Webseite Ihres Browser-Anbieters.