Ursachen & Arten von Inkontinenz - leicht erklärt

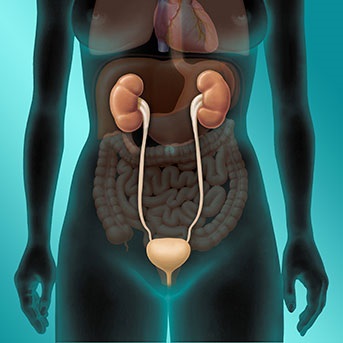

Der Urin, auch Harn genannt, wird in den Nieren gebildet und über die ableitenden Harnwege ausgeschieden. Zu den ableitenden Harnwegen zählen die beiden Nieren (Kelche und Nierenbecken) und Harnleiter sowie Harnblase und Harnröhre.

Die Harnblase hat dabei die Besonderheit, nicht nur Entleerungsorgan, sondern auch Speicherorgan zu sein. Sie ermöglicht uns entleerungsfreie Intervalle, deren Bedeutung denjenigen Menschen schnell bewusst wird, die unfreiwillig Urin verlieren, dementsprechend inkontinent sind.

Harnbildung und Harnausscheidung sind für den Organismus lebenswichtige Vorgänge, die folgenden Zwecken dienen: der Absonderung der sogenannten „harnpflichtigen“ Stoffe aus dem Blut (das sind Endprodukte aus den Stoffwechselvorgängen, die vom Körper nicht mehr gebraucht werden bzw. für ihn schädlich sind), der Regulierung des Flüssigkeitshaushaltes des Körpers sowie der Sicherung des Säure-Basen-Gleichgewichts im Organismus.

Hinweis: Mit dem Harn werden nicht nur Stoffwechselendprodukte und Wasser aus dem Körper entfernt, auch viele Krankheiten hinterlassen ihre Spuren im Harn. Die labormäßige Untersuchung des Urins liefert deshalb wichtige Informationen über die verschiedensten Funktionen des Körpers und seinen gesundheitlichen Zustand.

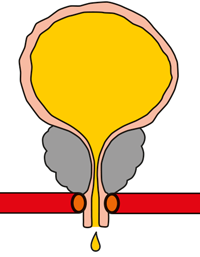

Die spiralig angeordneten Muskelzüge am Blasenhals werden als innerer Schließmuskel bezeichnet und arbeiten sozusagen automatisch (oder in der Fachsprache „reflexgesteuert“). Der Beckenboden ist wie ein umgedrehter Regenschirm zwischen den Beckenknochen aufgespannt und trägt die Blase und andere Organe des unteren Bauchraums. Die Beckenbodenmuskulatur formt mit mehreren Muskelbündeln den äußeren Schließmuskel, der dem Willen unterworfen ist und damit bewusst kontrollierbar ist. Beide zusammen – der innere Schließmuskel am Blasenhals und der äußere Schließmuskel im Beckenbodenbereich – gewährleisten den Verschluss der Harnblase.

Der untere Harntrakt – Blase, Harnröhre und Verschlusssystem – hat zwei Aufgaben zu erfüllen: die Urinspeicherung und die kontrollierte Urinentleerung (Miktion). Hierfür ist neben einer intakten Blasen- und Schließmuskulatur eine funktionierende Nervenversorgung erforderlich.

.jpg?h=343&iar=0&mw=540&w=343&rev=682a31146c1840b683408837a0c3cb7a&hash=548C50EEF05159FAE367658D7591DAE8)

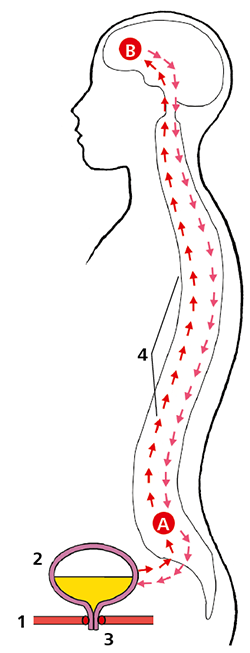

Die zunehmende Blasenfüllung löst verstärkt Nervenimpulse der Blase aus. Diese gelangen über die Nervenbahnen im Rückenmark zum sogenannten Miktionszentrum im Hirnstamm und von dort zu höheren Hirnzentren. Sobald diese Nervenimpulse eine bestimmte Stärke erreicht haben, werden sie von uns als Harndrang wahrgenommen – beim gesunden Menschen meist mit Erreichen des Fassungsvermögens der Harnblase von etwa 300-500 ml.

Sind Ort und Zeit günstig, können wir die Blasenentleerung jetzt bewusst mit unserem Willen einleiten. Durch die entsprechenden „Befehle“, die jetzt in umgekehrter Reihenfolge wieder über das Rückenmark zur Blase gelangen, zieht sich die Blasenmuskulatur zusammen – sie kontrahiert – und treibt den Urin aus.

Gleichzeitig mit der Kontraktion öffnet sich der innere Schließmuskel im Blasenhals. Zudem erschlafft die Beckenbodenmuskulatur, wodurch sich auch der äußere Schließmuskel öffnet. Zur Verstärkung des Harnstrahls kann zusätzlich die Bauchpresse betätigt werden.

Beim gesunden Menschen kann die Blase in der Regel vollständig, bis auf eine normale Restmenge von max. 30 ml entleert werden. Die Kontrolle über das Miktionszentrum versetzt uns aber auch in die Lage, den Harndrang zu unterdrücken oder eine Blasenentleerung auch ohne Harndrang einzuleiten.

Diese vereinfachte Darstellung der Blasenentleerung lässt erahnen, wie störanfällig der Vorgang sein kann. Es sind vor allem vier Konstellationen, die unkontrollierten Harnabgang zur Folge haben können.

All diese Funktionsstörungen werden wiederum durch die unterschiedlichsten Ursachen ausgelöst. Schuld sein können beispielsweise Harnwegsinfektionen, Beckenbodenschwäche, Prostatavergrößerungen, degenerative (rückbildende, abbauende) Veränderungen im Gehirn, Stoffwechselerkrankungen, Rückenmarksverletzungen oder Auswirkungen von Medikamenten.

Die einzelnen Funktionsstörungen sind auch die Grundlage für die Einteilung der Harninkontinenz in verschiedene Formen. Die Form der Inkontinenz zu erkennen (zu diagnostizieren) ist deshalb so wichtig, weil dem Betroffenen nur dann wirkungsvoll geholfen werden kann, wenn die Ursache seines Leidens bekannt ist.

Bei der Harninkontinenz werden im Allgemeinen drei Formen unterschieden.

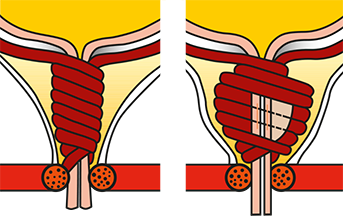

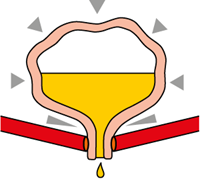

Von der Stressinkontinenz, die heute auch als Belastungsinkontinenz bezeichnet wird, sind fast ausschließlich Frauen betroffen. Bei einer Belastungsinkontinenz ist die Verschlusskraft des Schließmuskelsystems am Harnröhrenausgang so herabgesetzt, dass sie einem plötzlichen Druckanstieg bei körperlicher Belastung (was hier auch als „Stress" für den Beckenboden bezeichnet wird) in der Blase nicht mehr standhalten kann. Urin geht unfreiwillig ab.

Die Situationen, die zu diesem plötzlichen Druckanstieg führen, sind – auch jüngeren Frauen – nur allzu gut bekannt: Niesen, Husten, Lachen oder heftige körperliche Bewegungen.

Ursache für die Schließmuskelschwäche ist in den meisten Fällen eine Erschlaffung der Beckenbodenmuskulatur, ausgelöst beispielsweise durch vaginale Geburten, Hormonmangel in den Wechseljahren oder allgemeinen Muskelschwund im Alter

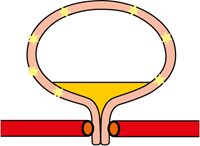

Hierbei handelt es sich um eine Überaktivität der Blasenwandmuskulatur. Sie zieht sich übermäßig oft zusammen und löst selbst bei geringem Füllungsgrad der Blase Harndrang aus. Ursachen für diese Überaktivität sind beispielsweise psychischer Stress (kennt jeder, dass man bei Anspannung plötzlich dringend auf die Toilette muss), Nervenerkrankungen, Harnwegsinfektionen, Blasensteine oder Tumoren.

Eine exakte Ursachenerklärung ist deshalb für die Behandlung von größter Bedeutung. In leichteren Fällen bestehen anfangs nur die Symptome einer „Reizblase" mit dem lästigen Zwang zum häufigen Wasserlassen. Der Urin kann jedoch noch gehalten werden. Nehmen die Beschwerden zu, entsteht ein starker Harndrang, der mit dem Willen nicht mehr beherrscht werden kann und zur Inkontinenz führt. Dabei kann sich die Blase ganz oder teilweise sturzbachartig entleeren, was für den Betroffenen ein besonders schlimmes Erlebnis ist.